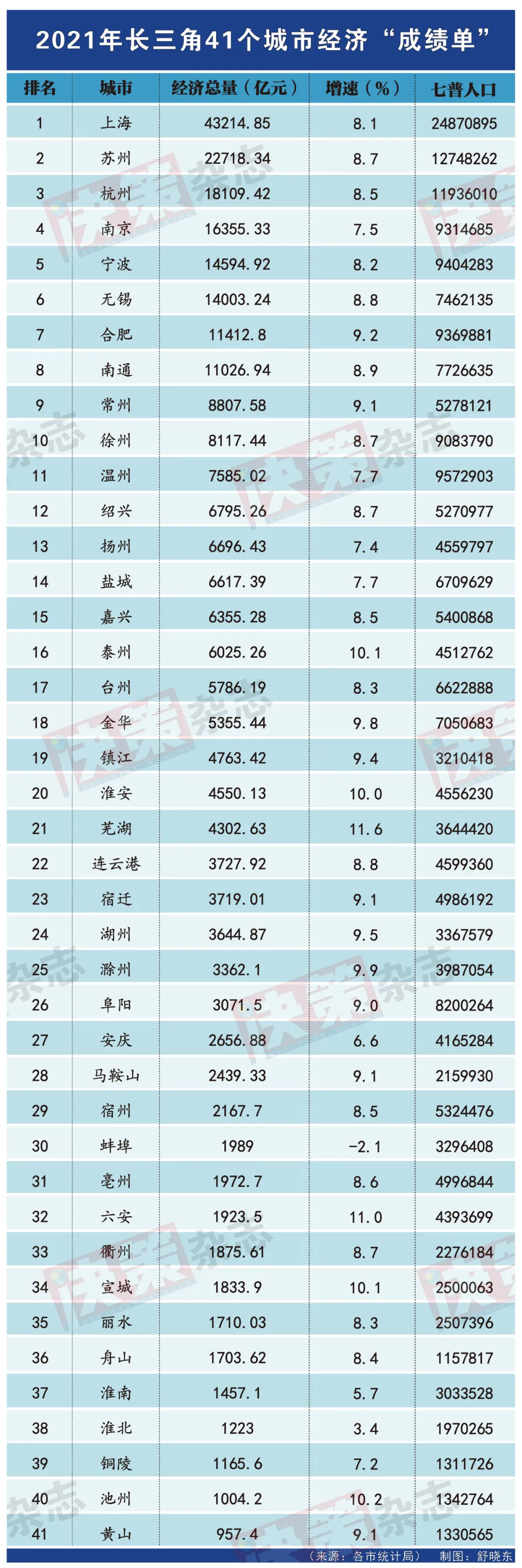

8座萬億城市齊頭并進,6座城市兩位數增長,,16座城市增速超過9%,。迅猛的長三角,,亮出2021年城市經濟“成績單”,。

長三角一體化發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略3年多來,在推動區(qū)域城市協調發(fā)展,,共同參與全球化競爭的同時,,你追我趕的城市進位備受各方期待和關注。

2021年長三角各市經濟“成績單”數據背后,,透露出區(qū)域經濟的哪些變化,?一起來看。

“頭部城市”保持穩(wěn)定,“腰部”城市競爭激烈

2021年,,長三角地區(qū)經濟總量繼續(xù)保持全國四分之一的比重,,是中國經濟重要的增長極和最具活力的區(qū)域之一。

從經濟總量來看,,長三角41市可劃分為五個梯隊,。

作為長三角的龍頭,上海獨占第一檔,。2021年,,上海經濟總量一舉突破4萬億,邁向世界主要大城市的第一方陣,。

上海外灘夜景

經濟總量突破萬億規(guī)模,,是衡量城市綜合實力的重要指標,,長三角第二梯隊是除上海以外的其他7座萬億城市,其中包括副中心城市杭州,、南京,、合肥,以及傳統經濟強市蘇州,、寧波,、無錫、南通,。

2021年全國24個萬億城市中,,長三角占有8席,成為全國萬億城市最集中的區(qū)域,。

總體來看,8座萬億城市的位次排名較為穩(wěn)定,其中最值得關注的是寧波,。2019年寧波經濟總量超越無錫后,,近兩年進一步拉開差距,2021年達到590億元,。寧波的快速發(fā)展,,一方面得益于疫情后外貿經濟持續(xù)復蘇,另一方面也體現了其強大的工業(yè)基礎和港口物流實力,。

8座萬億城市之外,,長三角還有10座城市入圍2021年全國城市經濟總量50強,分別是常州,、徐州,、溫州、紹興,、揚州,、鹽城、嘉興,、泰州,、臺州、金華,,這也是長三角城市群的第三梯隊,。

其中,常州和徐州總量在8000億,,有望在未來兩年向萬億城市沖刺,,從城市群結構上看,這些城市往往被稱為“頸部城市”,。另外8座城市總量在5000至8000億檔次,,則被稱為“腰部城市”。

8座“腰部城市”經濟總量差距較小,,其中6000億臺階更是站上了5座城市,,分別是紹興、揚州,、鹽城,、嘉興、泰州,,未來位次的比拼必將十分激烈,。

值得一提的是,長三角“頸部城市”和“腰部城市”全部分布在江蘇和浙江,,安徽則缺席其中,,這也反映了安徽城市能級落差較大,。

除了以上18座城市外,2021年,,長三角還有7座城市入圍全國百強,,經濟總量均在3000至5000億區(qū)間。滁州市成為長三角地區(qū)全國百強市的“守門員”,。

這7座城市的顯著特征是經濟增速較快,,除連云港的8.8%以外,其余城市增速均在9%以上,,其中蕪湖最高為11.6%,,淮安為10%,共同構成長三角第四梯隊,。

其他城市則處在第五梯隊,。這些城市經濟基礎相對而言較為薄弱,未來需進一步發(fā)掘自身優(yōu)勢,、找準產業(yè)方向,,將發(fā)展的落差轉化為發(fā)展的空間。

蘇浙城市增長均衡,,安徽城市勢頭強勁

2021年,,在長三角41座城市中,有32座城市跑贏全國8.1%的經濟增速,,其中有6座城市實現兩位數增長,,共有16座城市達到或超過9%。在全球疫情尚未完全結束,,外部發(fā)展環(huán)境仍面臨諸多不確定因素的情況下,,彰顯出強勁的韌性和動能。

具體到城市來看,,上海作為國際化大都市,、中國對外開放的窗口,在精細化疫情防控表現獲贊的同時,,取得了8.1%的經濟增速,,可以說體現出強大的科技水平、雄厚的產業(yè)基礎,,高效的治理能力,。這些也是上海未來保持長久競爭力的主要支撐。

長三角副中心城市中,,合肥以9.2%的增速奪得第一,,杭州8.5%緊隨其后,南京7.5%的增速居于末位,。南京經濟增長趨緩,,很大程度是受到去年疫情的影響,,這也啟示我們在推動經濟發(fā)展的同時,做好風險防控的重要性,。

合肥天鵝湖風光

在經濟增速排名前十的城市中,,安徽有五座,并同時包攬長三角前三名,,分別是蕪湖,、六安、池州,、宣城,、滁州。江蘇有三座城市,,分別是泰州,、淮安和鎮(zhèn)江。浙江也有兩座城市進入增速前十,,分別是金華和湖州,。

這些高增速的城市很多并不是老牌經濟強市,可以說是新崛起的區(qū)域之星,。為什么能取得這樣的好成績,?分析發(fā)展背后的支撐,很大程度歸因于產業(yè),。2021年泰州工業(yè)投資增長24.8%,,增幅居全省第一。金華規(guī)模以上工業(yè)增長21.3%,,同樣居全省首位,。蕪湖規(guī)模以上企業(yè)新增260戶,創(chuàng)5年來新高,。

突破城市邊界,,“進圈入群”成趨勢

從長三角各市交出的2021年成績單看,,位于都市圈極核周邊的城市,發(fā)展速度明顯更快,。

都市圈交集地區(qū)的城市,,如湖州、泰州,、滁州,、蕪湖,、馬鞍山、宣城等,,處于杭州,、南京、合肥,、蘇錫常等都市圈重疊區(qū)域,,同時受到多個核心城市的輻射影響,“雙圈融合”“無問西東”,,更是在2021年取得不俗的表現,。

可以說,“進圈入群”已經成為長三角城市發(fā)展的大趨勢,。

從人口流動來看,,根據第七次人口普查數據,長三角城市人口進一步向都市圈集中,,尤其是都市圈的極核地區(qū),。與第六次人口普查時相比,杭州增長323萬人,,蘇州增長228萬人,,合肥新增191萬人,寧波新增180萬人,,南京增長131萬人,。

長三角作為我國經濟發(fā)展最活躍、開放程度最高的地區(qū)之一,,也是都市圈發(fā)展水平最高,、同城化機制最成熟的地區(qū)之一。隨著一體化發(fā)展不斷深入,,城市間交通便利性提升,,頭部城市對周邊的經濟輻射力持續(xù)加強。

此外,,發(fā)達地區(qū)和暫時落后地區(qū)支撐發(fā)展的基礎條件落差也在快速縮小,,對于經濟體量較小的城市而言,迎來了發(fā)展的良機,。但與此同時,,必須要正視自身總量小、人口少的事實,,充分融入到周邊的圈群中,,在產業(yè)發(fā)展中立足實際,找準自身定位,,為中心城市做好配套,,嵌入產業(yè)鏈供應鏈大循環(huán),,才能從長三角一體化發(fā)展中收獲更多紅利。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區(qū)優(yōu)秀期刊

華東地區(qū)優(yōu)秀期刊